MISCELÁNEA DE COSTUMBRES FÚNEBRES CASPOLINAS

Por Alberto Serrano Dolader

En este año en el que el cementerio de Caspe cumple dos siglos (el primer sepelio en el Cazcarro tuvo lugar en 1822), me parece oportuno y hasta macabramente divertido repasar, con todo respeto, un abanico de costumbres fúnebres que nuestra ciudad ha practicado durante tiempos ya pasados, lejanos pero recordados por los más veteranos.

Algunos rituales ya han desfilado entre los párrafos de los tres artículos que, a lo largo de 2022, he publicado en torno a la efeméride en este blog, por lo que aconsejo al interesado que los repase, pues, como norma, no los repetiré aquí para no ser reiterativo.

La muerte (sobre todo la propia) y el más allá se han tomado muy en serio entre los caspolinos, si bien es cierto que el dicho local “A mí cuando me muera, que me tiren al Ebro”, connota un cierto desapego por los (en apariencia) más descreídos o valientes.

La primera obligación era tratar de evitar la parca prestando al enfermo todos los cuidados posibles. Si una familia soslayaba este deber, por mayores muestras de dolor que exteriorizase tras el óbito del ser querido, iría de boca en boca: “Después de muerto Pascual, le sacaron el orinal”, refrán rotundo.

Cuando alguien se hacía muy mayor o se ponía muy malico, también echaba mano de la paremiología: “Santa Ana / buena muerte / y poca cama”.

Quien tenía la desgracia de entrar en agonía lo manifestaba durante sus últimas horas en la forma de respirar, muy particular, como jadeante: “El abuelo está muy malo, lo acabo de ver y ya tenía el ‘rogallo’; pocas horas durará, hay que prepararse”.[1]

El cura, solemnemente revestido y acompañado por un par de monaguillos, llegaba a la casa para administrar el viático y la unción de enfermos. En el ajuar de muchas familias se contaba con un pequeño mantel (o toalla), decorado con motivos eucarísticos, que se extendía bajo la papada del expirante, por si la sagrada forma caía de su boca. El desfilar del trío eclesiástico por las calles, al ir y al regresar a la iglesia, ya despertaba en la ciudadanía la inquietud por conocer quién era el paisano que se estaba despidiendo de este mundo.

Escucho ahora lo que me cuenta mi amigo Joaquín Catalán:[2]

“Hasta mediados del siglo XX, en nuestro pueblo seguía siendo costumbre ponerle encima de la cama a los moribundos la manteta de la Virgen del Pilar, para que le protegiera y velara por un buen paso a la otra vida. Mi antepasado Juan Catalán Bello, que a inicios de siglo había impulsado la tienda Tejidos Catalán, estaba agonizando en 1952; la familia le puso la mantica de la Virgen del Pilar y él comenzó a tocarla con suavidad. Mientras, musitaba una y otra vez una palabra que nadie entendía hasta que, al final, se escuchó claro: brocatel, ¡había identificado el tipo de género textil!” .

Por descontado, además de la manteta, los católicos disponían de otros elementos protectores para momento tan crítico. Por ejemplo, en los años sesenta del siglo XX, en los títulos que se expedían para acreditar la pertenencia a la Cofradía del Santo Escapulario del Carmen, se podía leer junto a una fotografía de la Virgen:

“En la vida protejo, en la muerte salvo, del purgatorio libro. Privilegios del Santo Escapulario: 1º El que muera con el santo escapulario no se condenará; condiciones: a) imposición del Escapulario, b) llevarlo siempre colgado en el cuello, c) tener el nombre y apellidos registrados en la Cofradía. 2º Salir del Santo Purgatorio lo más tarde el sábado después de la muerte; condiciones: además de las arriba señaladas, guardar castidad cada uno según su estado y rezar el Oficio Parvo o la conmutación (siete padrenuestros y avemarías)”.

Una vez producido el óbito, se aseaba el cadáver, se le vestía y se le acostaba en la cama ‘mirando’ al techo (de memoria), y con las manos en postura piadosa. Solía quitarse el colchón y situar al muerto encima del somier, que se disimulaba con una sábana o colcha. Ocultas, debajo de todo, no faltaban unas tijeras abiertas en forma de cruz… para ahuyentar a las fuerzas del mal.

El carpintero no tardaría en llegar para tomar medidas y poder preparar la caja en su taller;[3] en el Programa Oficial de Fiestas de 1951, el ebanista José Lerín Albareda publicita en un anuncio: “Las mejores y más bonitas arcas fúnebres a precios sin competencia”.

Los deudos comenzaban a vestir de riguroso luto, cuestión que ya he abordado en la anterior entrega.

Los avisadores publicaban de viva voz por las calles de Caspe quién se había muerto y a qué hora sería el entierro. En el gremio también hubo mujeres, las avisaderas (muchos las denominaban así, con la e). Pregonaban la mala nueva en esquinas determinadas y, a veces, llamaban por su nombre a las vecinas del entorno, para que se asomaran a las ventanas o a los balcones. Si la familia del difunto lo solicitaba, vestían al muerto y dirigían el rezo en las casas. Hasta acompañaban al cementerio, si se terciaba. Concha Fontoba Fort fue la última, el 4 de abril de 1979 anunció su jubilación; antes de ella ejercieron El Calveto y Mariano el Rezador; en 1917 Ramón J. Sender se ocupó en un artículo de tan tradicional institución caspolina.[4]

En el Caspe de hace más de medio siglo, el ritual de los funerales era bien distinto del de ahora. No existían (ni se deseaban) los tanatorios, claro. Si era invierno, el velatorio se celebraba dentro de casa del difunto, distribuyendo por estancias y pasillos docenas de sillas, que solían ser cedidas por los vecinos de la familia en pena. Si era en verano, se formaba una densa tertulia ante la puerta principal. A una hora determinada se distribuía un tente en pie acompañado de un trago de vino o de licores.

“En uno de estos corros -me cuenta Antonio Barceló-, se pronunció la frase ‘Joven, yo también bebo’, que con el tiempo se convirtió en recurrente en determinados círculos caspolinos. El porrón pasó de largo ante un compuesto y formal labrador que, situado un poco más atrás del grupo, vio cómo el vino circulaba por delante de sus morros sin detenerse, por lo que se apresuró a reclamar su parte”.

Llegada la hora, el ataúd era trasladado a mano, en desfile procesional, hasta la parroquia. Quienes se lo encontraban casualmente por las calles ensayaban mirada de sentimiento y gesto de respeto, los más también se santiguaban. Las campanas sonaban, lúgubres.[5]

El día era especialmente triste si se despedía a un morté, que era la forma de denominar en Caspe, con especial afecto, a los niños fallecidos.

Rogelio Maza recordaba que, en los años 30, “la mortandad infantil era muy elevada y por costumbre las campanas de la iglesia tocaban a Gloria; este era el toque que daban cuando fallecía un bebé. Los chicos estábamos esperando a tener la suerte de que se muriera alguien y nos avisaran para llevar la cinta. A estos afortunados en la casa del difunto cuando volvían de la iglesia les solían dar una bolsa de caramelos”.[6]

Mi amigo Antonio Barceló (nacido en 1947) continúa regalandome sus recuerdos de infancia:

“Nada más fúnebre y sobrecogedor, para los chicos que vivimos los años de posguerra que precedieron al Concilio, que las misas de Réquiem rezadas en latín. La monótona y desafinada cantinela de los ‘kyries’, el inquietante ‘Dies Irae’ y el ‘lux aeterna’, nos ponían el corazón en un puño. Y no digamos del precedente desfile por las calles con el féretro en manos de los portadores y el monótono ‘tilín-tilín’ de la campanilla junto a la cruz alzada. Venía después la escena del cementerio, con lloros y gritos desgarrados que ahora nos remiten otras culturas y otras épocas, el ruido producido por el ataúd al deslizarse sobre el nicho o las paladas de tierra precipitándose sobre la fosa”.[7]

Tras esta evocadora panorámica general de un día con muerto, vuelvo a retomar el relato. Cuando terminaba la misa de cuerpo presente y el ataúd aún reposaba sobre el catafalco, los hombres y las mujeres del duelo permanecían unos minutos en los dos grandes bancos que les estaban reservados junto al altar mayor (separados, claro: ellos en el lado del evangelio y ellas en el lado de la epístola).

Se iniciaba entonces un eterno desfile de los fieles para dar el pésame a los más allegados, auténtico sinfín de apretones de mano y frases de consuelo (las mujeres a las mujeres y solo a ellas, los hombres a los hombres y solo a ellos).

Luego, el féretro era conducido al cementerio. Durante un primer gran trecho a mano, turnándose deudos y allegados (la tradición imponía que los medieros portasen la caja del amo).[8] Así se llegaba hasta la calle Barcelona, junto a La Glorieta, lugar en el que el ataúd se disponía en el carruaje fúnebre que lo trasladaría al Cazcarro. Inmediatamente antes de que eso ocurriera, de nuevo, en la mencionada calle Barcelona, se organizaba una fila de condolencia y se repetía el ritual del apretón de manos: “Te acompaño el sentimiento…, te acompaño el sentimiento…, te acompaño el sentimiento…”.

Lo que se pretendía que fuese un gesto de solidaridad y apoyo, en realidad se convertía en una carga añadida para la familia que acababa de perder a su ser querido. Por eso, el 7 de abril de 1967, se reunió el cura arcipreste con los Hombres de Acción Católica:

“Se llegó a la conclusión de suprimir todo esto [los inacabables desfiles de pésame] por una simple inclinación de cabeza y en el lugar que se indicará. En próximas fechas el señor cura párroco invitará a los fieles a este cambio, que hallamos muy acertado. También se quiere invitar para que el carro fúnebre recoja el féretro en la misma puerta de la Colegiata”.[9]

Como acaba de ser mencionado, me detendré en el carruaje de los muertos, cuyo uso ya ha merecido atención en las entregas anteriores de esta serie, en las que se ha indicado, por ejemplo, que en 1872 un piadoso vecino regaló un carro para el traslado de los difuntos y que en el Reglamento para la dirección, buen orden y conservación del cementerio, aprobado en 1920, se establecía que “el Ayuntamiento tendrá un servicio de carruaje fúnebre” para el último viaje: desde la iglesia al cementerio.[10]

Esta prestación debió de quedar muy mermada y quizá desaparecer durante los años iniciales de la posguerra, pues, en marzo de 1952, el Ayuntamiento acuerda poner en marcha un servicio municipal para el traslado de cadáveres al camposanto. La prensa comentó: “Era esta una necesidad que cada día se hacía sentir más, a causa de la distancia existente entre la ciudad y el cementerio, trayecto singularmente molesto en días de inclemencias del tiempo”. [11]

Parece, no obstante, que nadie metió demasiada prisa, pues el consistorio tardó más de un año en adquirir un coche fúnebre. La espera se prolongó hasta noviembre de 1953.[12] “Iba tirado por un caballo y, desde el pescante, lo guiaba un tal Navalla, muy solemne y adecuadamente vestido con una larga bata negra y gorra de plato; todo muy acorde con las circunstancias”, me comentó Rafael Barceló. Aunque muchos recuerdan la carroza fúnebre, no he encontrado a una sola persona capaz de describir con certeza cómo era.[13]

Con todo, el verdadero progreso hay que situarlo en el año 1970, cuando se desterró la tracción animal y se sustituyó por una “carroza – automóvil”.[14]

Antaño, a algunos varones se les enterraba vestidos con el traje con el que se casaron (si es que encajaban en él) o con el hábito de la cofradía a la que pertenecían. En el ataúd se introducía un trocico de la rama de olivo bendecida el Domingo de Ramos (que hasta ese momento adornaba el balcón de la casa, como elemento protector),[15] un pequeño crucifijo, algún escapulario…

Ignoro cuándo comenzó a extenderse el uso de coronas fúnebres, a las que ya se hace mención en la legislación municipal de los años treinta. En 1955 acompañó al difunto una corona de pluma negra, de 80 cm, adornada con flores artificiales, que costó 399,30 pts. (en esa época, las coronas también se podían alquilar por 25 pts.)[16]

Naturalmente, lápidas, tumbas y panteones han ido evolucionando su línea estética, adaptándose a los tiempos (lanzo un reto: no es ñaque la riqueza artística del camposanto, tema que dejo virgen para el análisis y estudio de algún historiador local).

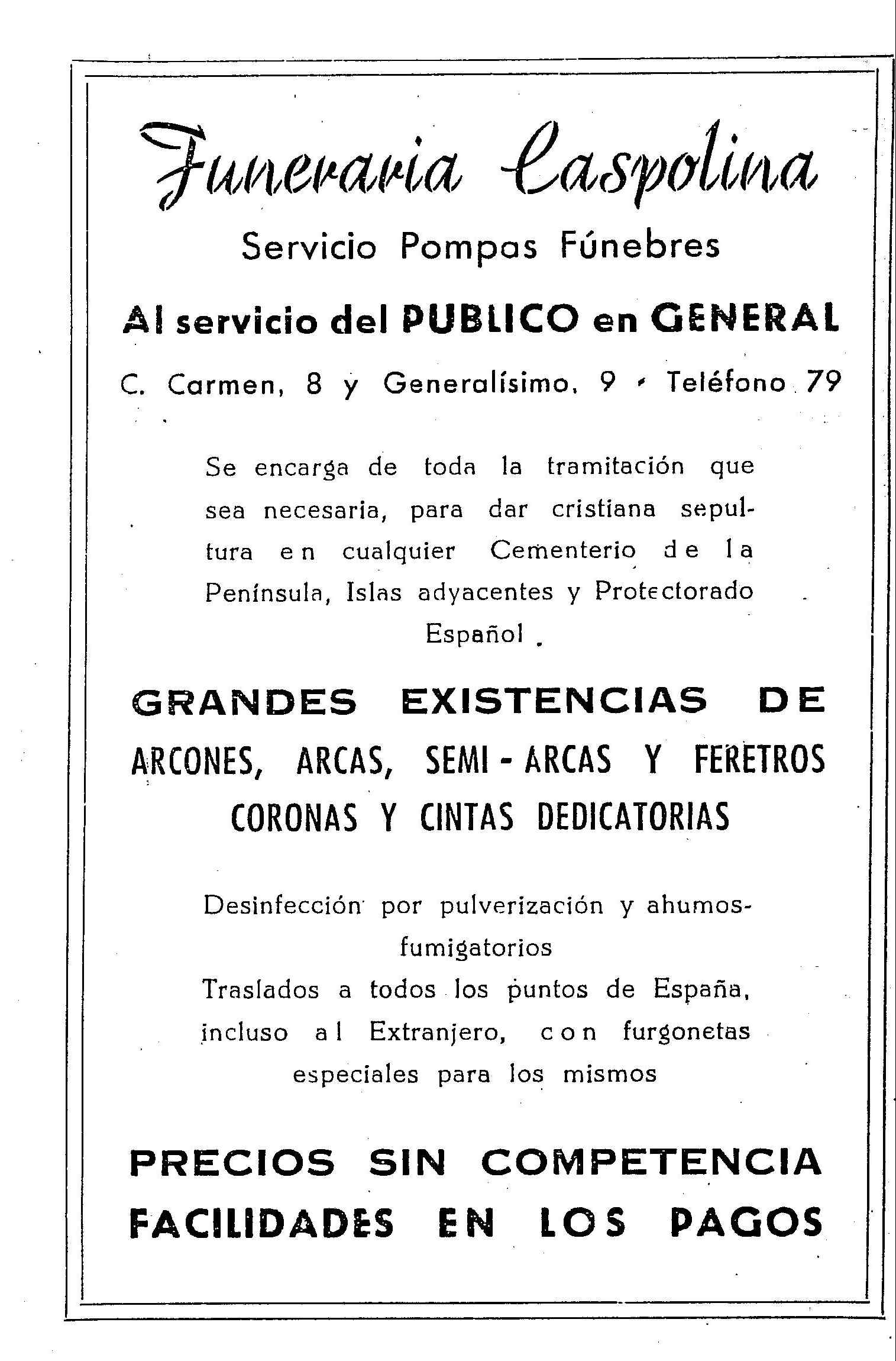

En fin, en la primera parte de los años cincuenta, La Funeraria Caspolina, Funeraria Unión Caspolina y Funeraria San José se repartieron el mercado de facilitar, profesionalmente, las despedidas.

En todo caso, está claro que lo mejor es seguir vivo. Cuando un caspolino informaba a otro de la muerte de un tercero no era raro escuchar algo así:

-¿Sabes que se ha muerto esta noche Fulanito?

-No fastidies. ¡Mira que la ha hecho buena!

[1] “Estertor de la agonía” es la definición que da para ‘rogallo’ ANDOLZ, Rafael (1992): Diccionario aragonés, Mira, Zaragoza.

BARCELÓ CABALLUD, Rafael (2011): Vocabulario caspolino. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, escribe: “ROGALLO.- Sobrealiento, resuello y, en general, todo sonido fuera de lo normal producido al respirar. (Hi venido corriendo desde’l campo porque me s’hacia tarde, y aura tengo un ROGALLO que paizco el fuelle d’una fragua… ¡eso será de tanto fumar!). Estertor del moribundo en su agonía. (La agüela está en la cama sin concencia, y tiene un ROGALLO que pronto será el último)”.

Clemente Barriendos Navales (1932), me indicó el 3.3.2019 que en el vecino pueblo de Chiprana también se utiliza esta palabra en relación con los agonizantes.

[2] Joaquín Catalán Romay, 3.3.2021.

[3] En un librito de memorias que Rogelio Maza Salvo mecanografió en diciembre de 1997, titulado Relatos reales de vivencias excepcionales, leo este párrafo referido a los años 30 y 40: “En la carpintería del Sr. Valles (como en las demás) se hacían ataúdes a medida de los difuntos; cuando se moría alguien, el carpintero que le encargaban el ataúd iba a casa del difunto para tomar las medidas a este. Luego cuando metían al cadáver dentro, el mismo carpintero le colocaba la tapa clavándola con unos largos clavos dando unos fuertes martillazos que resonaban en toda la casa; esto contribuía a aumentar el dolor y la pena de los más íntimos familiares”.

[4] En otros lugares ya me he ocupado de pormenorizar los detalles de tan singular ocupación, por eso no me extiendo aquí. Remito al lector a mi trabajo “Avisadoras y avisadores. El olvidado oficio de pregonar muertos y rezar por sus almas”, publicado en la web Ediciones Cuatro Esquinas, (en concreto en “Artículos y compilaciones”, núm. 51, junio de 2017).

El caprichoso también puede consultar mis artículos en Heraldo de Aragón (serie “Aragón de leyenda”): “Avisadoras de muertos” (30.10.2016), “El tío Calveto” (22.1.1017), “Más sobre el Calveto” (5.2.2017), “Sender y la avisadora” (5.3.2017) y “Rezadores” (14.5.2017).

[5] ALVARO, Maricarmen y Frances LLOP I BAYO (1984): “Los últimos toques de las campanas en Caspe”, Cuadernos de Estudios Caspolinos, Grupo Cultural Caspolino, Caspe (Zaragoza), nº 10, pp. 127-145.

[6] Véase nota núm. 3.

[7] Firmado con el pseudónimo Antón Poe: “Sucesos Extraordinarios y terrores imaginados”, en la web Ediciones Cuatro Esquinas, (en concreto en “Cuadernos de Ediciones Cuatro Esquinas”, núm. 12, octubre de 2015).

[8] Tal como ya indiqué en la tercera entrega de esta serie, en 1990 todavía se practicaba una reminiscencia: eran los medieros quienes subían la caja por las escalinatas hasta la iglesia.

[9] Crónica del corresponsal Antonio Albesa, publicada en El Noticiero, Zaragoza, 12.4.1968.

[10] Hasta 1927, el carruaje de los muertos se aparcaba en unos locales municipales en la calle Hospital. Por aquello del mal fario, no debía complacer demasiado esa presencia a los vecinos y, en 1928, parece que se habilitó para este fin alguna dependencia en el propio cementerio, según se desprende del acta de la sesión municipal de 31.5.1928, comentada en la Revista Caspe el 21.06.1928.

[11] El Noticiero, Zaragoza, 28.3.1952, donde se indica que en “la última sesión municipal” se decidió “nombrar una comisión para que lleve la práctica” tan imprescindible acuerdo.

[12] Heraldo de Aragón, 11.11.1953.

[13] Más penoso resultaba el traslado de los cadáveres desde las huertas y pedanías al núcleo urbano de Caspe, presumo que se realizaría utilizando como lecho un cañizo y como vehículo un carro. En los años 40 y 50, los coches y furgonetas aliviarían la situación. Hay constancia de algún caso pintoresco a mediados del siglo XX; Patricio Magallón, conductor de autobús nacido en 1928, le contó a Amadeo Barceló: “Calla, calla. Un día, a las tres de la mañana, me llaman a casa. Había que hacer un servicio. Tenía que llevar a la Guardia Civil, que entonces no tenían coche, a Fonté. (…) Resulta que habían encontrado a un hombre muerto en una torre, cerca de los baños de Fonté. Cuando llegamos allí los guardias lo pusieron encima de un cañizo y entre todos lo subimos a la vaca del autobús, que era el portaequipajes. Y volvimos dirección Caspe por Chiprana, pasando por debajo del túnel de la vía. Cuando llegamos al cementerio de Caspe subieron los guardias a por el muerto. Pero resulta que no estaba. ¡Lo habíamos perdido por el camino! Así que dimos media vuelta, a buscarlo. Y apareció en la estación de Chiprana, tirado en la carretera, junto a la boca del túnel. Se había caído pasando el túnel porque la altura iba muy justa. Lo pusimos otra vez en la vaca, y para el cementerio otra vez” (publicado en El Agitador, 22-11-2013).

[14] La información aparece en el Programa oficial de fiestas de agosto; también en el extraordinario que con motivo de esas patronales publica el rotativo zaragozano Amanecer y en Heraldo de Aragón, 15.8.1970 (p. 13). Un año más tarde, un cronista que al visitar la ciudad debió de coincidir con algún entierro escribe: “¡Caramba!, ahora hasta morirse en Caspe será casi un placer al ser conducido por ese modernísimo y señorial automóvil fúnebre” (Heraldo de Aragón, 14.8.1971).

[15] Mediado el siglo XX todavía se mantenía la costumbre de introducir en la caja el fragmento del ramo, pues la cita en tiempo presente Juan de Caspe en su comentario semanal «Cartas a mi tío», emitido en Radio Caspe el 27.3.1961.

[16] Debo el dato a Ignacio Gracia, que lo localizó en las actas de la Hermandad Ferroviaria de Nuestra Señora Del Pilar y San Vicente Paul, de Caspe (entidad fundada el 1 de mayo de 1953).